![]()

№8 青少年の社会的自立とメンタルヘルス ~社会的養護と今日の子ども家庭をめぐる課題~ |

社会福祉法人山梨立正光生園

理事長 加賀美尤祥

少子化と虐待の増加、そして国の未来

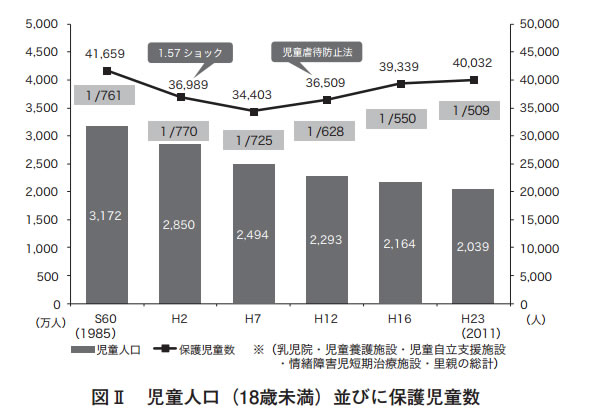

1990年発表の合計特殊出生率は、「1.57ショック」と喧伝され、以後続く少子化は、労働力を最大の資源として経済中心の国策を進めてきた我が国にとって最大級の難題である。図Ⅱのグラフで示すように、18歳未満の子ども人口の推移は1985年に約3170万人であったが、2011年まで約25年間で1000万人以上減少している。その一方で、社会的養護の場に保護された子ども(要保護児童)の数は一端減少するも、その後、子ども虐待問題の顕在化に伴って増加に転じ、以後拡大の一途にある。この二つの推移を合わせると、我が国は、「少ない子どもの育ちの悪化」現象がいよいよ深刻化しているといえよう。

我が国の少子化問題は、対極に未曾有の高齢化問題がある。この少子高齢化問題は、現状2.6人で1人の騎馬戦状態で高齢者を抱えるという状況だが、45年後には1:1の肩車で高齢者を背負うことになるといわれている。こうした状況を考えるとき、今日の子ども虐待が及ぼす子どもの自立困難という問題は、国の未来を危うくする大問題と言わざるを得ない。加えて、我が国の100兆円を超える社会保障給付費のうち50%程は高齢者が占めているが、当の子ども家庭分野に充てられているのは、わずか5%程に過ぎない。

“子どもは国の未来である” 今こそ、我が国は国家100年の大計をもって、この課題に取り組まねばならないのではないだろうか。

おわりに

子ども人口の減少の一方で、社会的支援を必要とする子どもの実数は増加し続けており、おおかたの予想をはるかに超えたものとなっている。こうした現状に対応するためには、社会的養護の質の向上と伴に量的な整備はもちろん必要であるが、一方では、現在では極めて不十分にしか行われていない「すべての子育て家庭」を対象とした在宅支援体制の整備が必要となるだろう。

繰り返しになるが、今日の家庭内子ども虐待の増加は、社会を構成する最少単位である家庭を浸蝕し、ひいては社会そのものの崩壊につながる危機的状況といっても過言ではない。これは、わが国の高度経済成長期に端を発する家族問題を背景とする社会的養護を、特別な家庭の特別な問題であると看過し、「収容保護というパラダイム」で事足りるとしてきた制度・施策の破綻を意味する。したがって、子ども家庭福祉のパラダイム転換によって、全ての子ども家庭を視野に入れた福祉、教育、医療、保健等を統合した「子育ち・子育て」のための社会的養育体制の再構築が求められよう。

そのためには、子ども虐待という不適切な養育の世代間伝達を防止するための取り組みが重要である。その一つは、人格形成の最重要期である0~6才児期のほとんどが利用している保育所、幼稚園、その他の幼児教育施設を、アタッチメント形成を基本とする養育機関として再形成する。併せて、不幸にして虐待を受け、関係性に重い発達課題を抱えた社会的養護の子どもについては、その課題修正修復のためのアタッチメント形成とファミリーソーシャルワークを基本とする治療的養育の機能を整備していくことが喫緊の課題であると考えている。

参考文献

・全国児童養護施設協議会.子どもを未来とするために:児童養護施設近未来像Ⅱ.2003

・厚生労働省社会保障審議会児童部会.社会的養護のあり方委員会報告書.2003

・西澤哲.施設養育におけるアタッチメント形成.子どもの虐待とネグレクト第10巻第3号297‐306.2008

・加賀美尤祥.施設内虐待の予防と介入および子どものケア.平成17‐19年厚生労働科学研究補助金(子ども家庭総合研究事業)児童虐待等の子どもの被害,及び子どもの問題行動の予防・介入・ケアに関する研究(主任研究者:奥山眞紀子).2008

・加賀美尤祥.社会的養護の担い手の課題と展望~養育論形成の序に向けて.社会福祉研究103号.2008

・厚生労働省社会保障審議会児童部会.社会的養護専門委員会報告書.2009

・加賀美尤祥.児童福祉施設における子ども家庭ソーシャルワーク.これからの子ども家庭ソーシャルワーカー,藤岡孝志監修.ミネルヴァ書房.2010

・青木豊.被虐待乳児の心理・社会的発達-3つの処遇・環境における比較:施設通常養育,アタッチメントプログラムを付加した施設養育,里親養育.子どもの虐待とネグレクト第12巻第1号42‐48.2010

・森田展彰,徳山美知代.日本の児童福祉施設における被虐待児童の持つアタッチメントの問題に対する援助.子どもの虐待とネグレクト第12巻第1号49‐51.2010

・加賀美尤祥,西澤哲.施設保護を受けた子のトラウマ「我が国の社会的養護の現状と課題」.トラウマティック・ストレス第9巻第1号.2011

・加賀美尤祥.心理職に求めるもの-児童養護施設から-.社会的養護における生活臨床と心理臨床-多職種協働による支援と心理職の役割-,増沢高,青木紀久代編著.福村出版.2012

1.はじめに/今日の子ども家庭にまつわる事象

2.戦後の近代化(高度経済成長)の流れと子ども・家庭

3.自立を困難とする子どもの増加

4.少子化と虐待の増加、そして国の未来/おわりに