![]()

親を頼りにし、一人でいられない思春期の子供たち

|

東京都教育相談センター 今村泰洋

イラスト フジヒロ ミト

4.一人でいられない子供たち

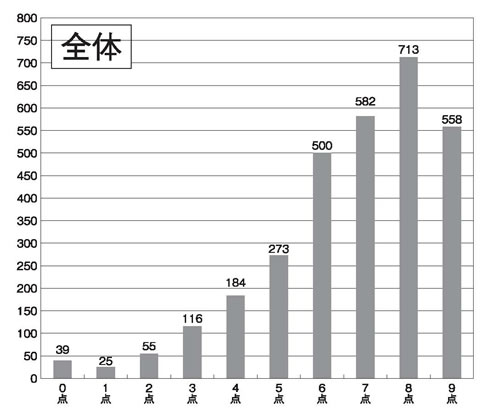

次のグラフは「友だち友好感」因子の得点分布を示したものである。「困ったとき相談できる友だちがいる」「友だちは私の気持ちをよくわかってくれる」 「友だちといると楽しい」の3項目から成り、9点満点で全体平均は6.7点であった。多くの子供たちが、相談できる友だち、気持ちをわかってくれる友だち がいると思っているという結果であった。しかし、この結果と現実の子供たちの現状には開きがあるような気がしてならない。相談に来ている子供たちはもちろ んだが、学校に行って一般の高校生から話を聞いてみると、多くの子供たちが友だちのことクラスメートのことを気にして、心配したり不安になったりしてい る。一緒にお弁当を食べたり、話をしたり、遊んだりする友だちがいないことや孤立してしまうことを怖れているようである。一匹狼がいいと言っているわけで はないが、“一人でいられる”ということができないのではないかと思ってしまう。そのような彼らのことを考えると、この結果は多分に願望的とも思えるし、 相手がどう思っていようが自分は頼りがいのある“友だち”だと思いこんでいるとも考えられる。もし願望でないとしても、今思っている友だちがゆるぎないも のなのか否か、いささか心配でもある。

私 が担当した不登校の中学生は、うまくいかない友人関係に疲れ切って不登校になっていたが、一方では友だちが一人もいなくなることを怖れていた。それ故、た とえ自分が持っているゲーム目当てであったとしても、遊びに来てくれる友だちがいるととても喜んでいた。別のいじめにあっていた中学生は、いじめられてい た時の辛さや悲しみを話すと共に、一人でいたくなかったことを話してくれた。同級生が自分と関わりをもたず自分など居ても居なくても変わりがないと思える こと、そんな学校に一人でいるくらいならたとえ嫌だと思っても自分をかまってくれる同級生がいる方がいい、そう思って我慢していたという。彼の中には、 “いじめられるくらいなら、一人でいい”という考えはなかったのである。こうした意識は、相談に来た子供たちに多かれ少なかれ共通しているように思える。 子供たちにとって一人であることは、自分の存在を否定されるに等しいことであり、話をしたり遊んだりする友だちがいることは存在保証のような感覚なのだと 思う。

本 来、精神発達的な面から考えれば、そのような意識は小学生くらいのことではないかと思う。登下校も遊びもいつも一緒。一緒にいることが友だちであり、一緒 にいることでいろんな経験も積んでいく。その時代は、まだ自分という個の意識よりも仲間の一員という集団の意識の方が勝っている。しかし、思春期になると 個の意識が強くなり、今までとは違った付き合い方になったり、新しい友だちができたりする。まさにこの調査項目にあるような、「困ったとき相談にのってく れる」「自分の気持ちをわかってくれる」という、単に一緒に遊んだりするのではなく助けあったり支えあったりする友だちを意識し始める。もちろん都合よく 現れるわけではない。それは出会いであり、無理やり作るようなものでもない。しかし、今の子供たちは出会いを待てないのかもしれない。待つほどに自分の内 面が豊かではないように思える。内面が豊かでない子供に“一人でいられること”は難しいのではないかと思う。

こ れまで、普段相談を通して感じていることを意識調査に絡めて書いてきた。タイトルを感じていたままに「親を頼りにし、一人でいられない思春期の子供たち」 としたが、こうして書いてくると、まるで学童期の子供たちについて書いてきたような気になってしまう。体は大人でも中身は学童期というのが今の中学生・高 校生なのだろうか。思春期はどこに行ってしまったのだろうか。その答えは、読者の皆様の識見に委ねたいと思う。

【参考資料】

東京都教育相談センター「今、思春期の子供たちはどのように生きているのか ―意識調査からとらえた実態―」平成17〜18年度

東京都教育相談センター「今、思春期の子供たちはどのように生きているのか ―気がかりな子供たちとのかかわり―」平成19年度

1.はじめに

2.「思春期の心理と行動に関する意識調査」

3.家族を頼りにする思春期の子供たち

4.一人でいられない子供たち